Lune descendante, dernier croissant, jour feuille.

Je me lève d’une première nuit complète en cette période de taille de la vigne. Depuis trois semaines, impossible de dormir d’une traite : je me réveillais à plusieurs reprises, le corps tiré par la douleur et la fatigue et pourtant la tête comme une machine, toujours sur les coups de 2 heures du matin, puis inéluctablement à 4 heures, et enfin 6 heures où je décidais que s’en était assez, et sortais du lit. Trois semaines à ce rythme, je peux vous assurer que l’épuisement n’est plus un mirage.

Je taille ma vigne — et je taille pour la première fois de ma vie. Comme tout est première fois, le cerveau n’a donc pas le temps de se préparer pour ce qui va suivre, malgré la bonne volonté mais aussi l’endurance qu’on y met. Et puis, on taille, on taille, une journée passe, un rang seulement à moitié ravalé, et on réalise l’ampleur de la tâche. J’ai attaqué mon grenache un peu avant la pleine lune, le 11 février (alors qu’au départ, je souhaitais commencer après la pleine lune, soit le 20 février). Pour une parcelle d’un demi hectare, j’aurais cru qu’une semaine suffirait. J’ai bien fait de m’y prendre plus tôt.

Ce n’est pas une vigne facile, ni habituelle : elle a été travaillée à la machine pendant plusieurs années, et depuis deux ans n’a pas été taillée correctement. Elle présente beaucoup de bois mort qui font comme de gros bouquets de corail à bout de bras. J’ai d’abord fait un premier passage de dégrossissage, où j’ai laissé une dizaine de coursons et du bois mort. Aujourd’hui, j’en suis à mon second passage : phase finale à 4 ou 6 coursons avec tout le bois mort retiré.

J’ai mal au corps. J’ai certainement prononcé cette phrase à tire larigot depuis le début de la saison. Ça a commencé par une violente douleur clignotante dans le bras gauche, à la tombée du premier jour. J’étais en possession d’un vieux sécateur deux mains qui datait de mathusalem — on commence avec ce que l’on a. L’achat d’un sécateur ultra léger dernière génération et bien aiguisé à la CAPL m’aura valu une belle économie de temps et de sueur. J’allais soudain plus vite. La douleur, elle, s’est déplacée dans la poitrine, exactement sous le sein, sous la cage thoracique, je la ressens aussi dans le dos parfois, et inévitablement dans les deux avant-bras. Mes poignets peinent à fléchir. Pourtant, il n’y a rien à faire sinon écourter ses journées, et puis se reposer.

Mon corps a changé. J’ai perdu du poids, il se solidifie et devient muscle et raideur.

Je coupe à l’aide du Manuel des Pratiques Viticoles contre les Maladies du Bois rédigé et publié par le SICAVAC du Centre-Loire et le BIVC. Une pépite d’information. Les premiers ceps, je les ai taillés avec le manuel posé à terre, près de mes genoux, ouvert sur la section « taille cordon » craignant de si mal m’y prendre, à relire mille fois les mêmes phrases que je pourrais vous réciter par coeur. S’il faut apprendre, s’instruire, mater des vidéos youtube, aller voir chez les amis vignerons comment on s’y prend, la pratique se fiche de la théorie, et chaque cep résonne comme une nouvelle interrogation.

Je ramasse les sarments tombés au sol. Je forme des fagots qui iront dans la cheminée. Au petit matin, ces sarments gris et mouillés ressemblent à des squelettes, de longues phalanges qu’on pourrait presque voir s’animer. J’ai beau passer et repasser dans les rangs, ils réapparaissent comme par enchantement, c’est un travail sans fin.

Ma vigne se trouve à Saint-Victor-La-Coste, une parcelle entourée d’arbres qui, en hiver, sont dénudés de leur feuillage et laissent entrevoir au travers des branches les parcelles chimiques des voisins. Un matin, alors que la lune éblouissait mes mains, alors que le chant matutinal d’un oiseau allègre retentissait dans la plaine, alors que la bruine froide engourdissait mes orteils, il y a eu ce tracteur avec ce bruit infernal et cette odeur fétide et ces produits innommables qu’il enfouissait entre calcaires et argile aux pieds de ses vignes. J’ai maté le spectacle, sécateur ballant au bout des doigts, scotchée, soucieuse, mais surtout incompréhensive. Je crois que ma fatigue physique était telle que je ne parvenais pas même à émettre un jugement ou sentir de la colère. Je restais là, comme un enfant face à un tableau effrayant dont il ne peut pourtant décoller son regard.

D’un point de vue écologie et agriculture, on vit une époque nazie. On sait qu’ils ont tort et que nous avons raison, pourtant on ne se suffit pas de nos armes pour les combattre. Ma vigne, ce lopin de terre, que je travaille seule à la main et à bout de souffle, est ma seule façon de parvenir contre ce système. De résister. Et d’y croire encore.

La solitude de la vigne amène à différentes confusions et contradictions intérieures. Passer plusieurs heures dans cette solitude avec pour seule conviction la certitude de faire ce qui doit être fait, peut à la longue rendre fou. Une folie passagère, soit, mais qui se moque de la société. On est hors système dans ce jeu, plus personne ne peut vous comprendre. C’est à la fois délicieux, et parfois, au milieu de la nuit, un peu angoissant. Déjà, et parlons-en crûment, je crois n’avoir jamais ressenti autant de désirs sexuels qu’au sortant d’une journée de travail à la vigne. L’effort et l’endurance, la moiteur et l’excitation du coeur, le tout réduit dans cette solitude, dans ces rangs que l’on traverse plusieurs fois par jour, s’avèrent être les parfaits ingrédients pour une montée de dopamine. Je pense à un lit chaud, au corps de l’autre, à comment on me tiendrait entre ses bras. Je pense à l’autre sueur, pas la mienne ni la sienne, mais les nôtres emmêlées. Je me prends à penser deux pourtant il n’y a personne pour m’attendre, et que je suis, non pas tragiquement, mais simplement seule, là, au milieu des rangs.

Ensuite, ce retranchement pousse à la méditation, donc fatalement, à tout genre de questionnement entre vie et mort, destin et fuite, conscience de soi et envahissement du tout. On veut retrouver la société, tout comme on ne peut plus se la blairer. Ces antinomies de l’esprit démontrent combien nous sommes avec notre acuité, ou lucidité humaine, si faibles face à cette grande nature qui nous entoure et nous possède.

Mais quelle gratification que de voir son travail et d’imaginer la suite. Je ne pense pas au vin quand je taille — jamais — seulement à la vigne, comment l’aider à se relever, à continuer, et affronter les années. Et certainement, j’y crois, qu’elle aussi pense à moi. Et puis, et puis… des amis vignerons qui me soutiennent avec leurs précieux conseils, Denny Baldin, poète du Beaujolais qui ne rechigne pas ses mots, Christophe Vial et son bidon sur brouette pour brûler les sarments, Olivier Soulas qui me rassure sur la justesse du geste, Caroline Ledédenté avec qui je partage par téléphone le rituel du bain chaque soir pour détendre le corps et nos discussions enflammées sur la taille, les hommes et l’exil du métier de vigneronne.

Pour terminer sur une note légère, je serai présente au festival BIM! de Printemps qui aura lieu à Vallabrix, le dimanche 7 avril.

dessiné sur l’étiquette, en hommage à la culture queer.

dessiné sur l’étiquette, en hommage à la culture queer.

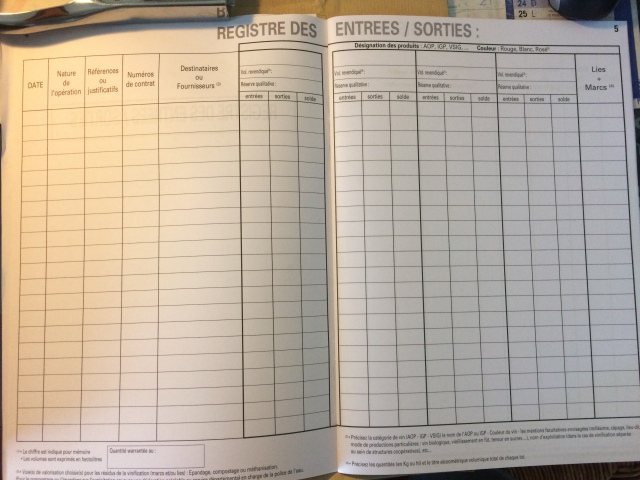

© Douanes de Nîmes

© Douanes de Nîmes © Julie Le Breton

© Julie Le Breton